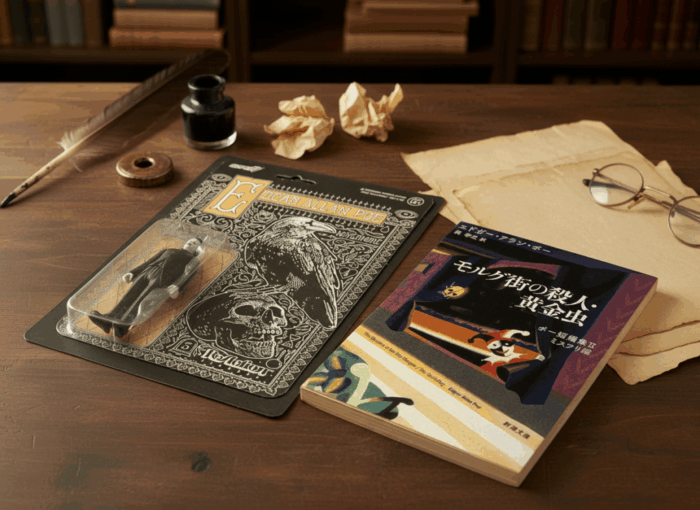

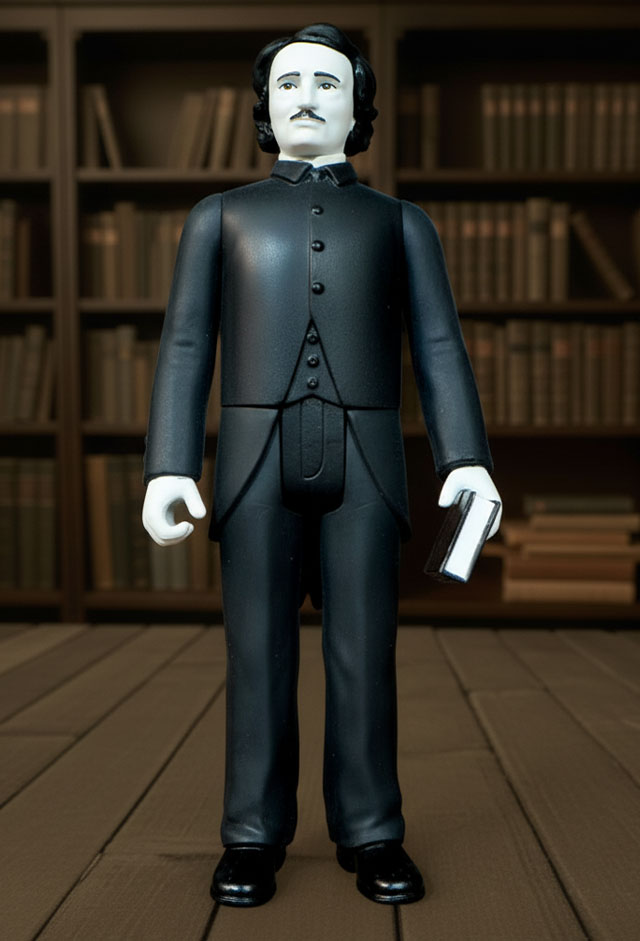

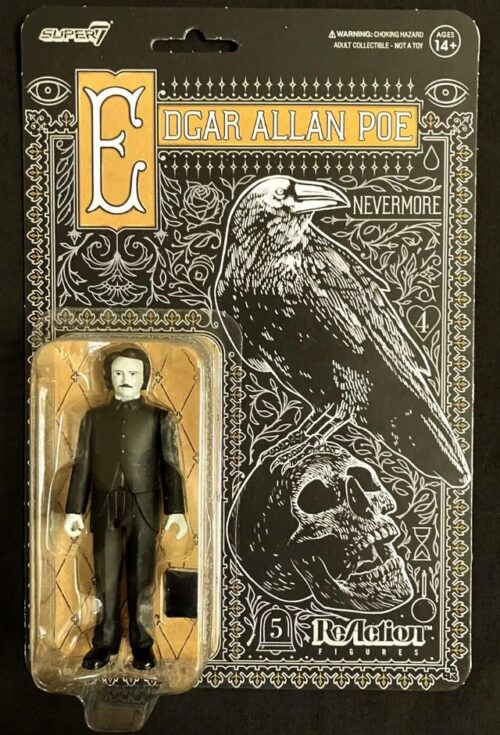

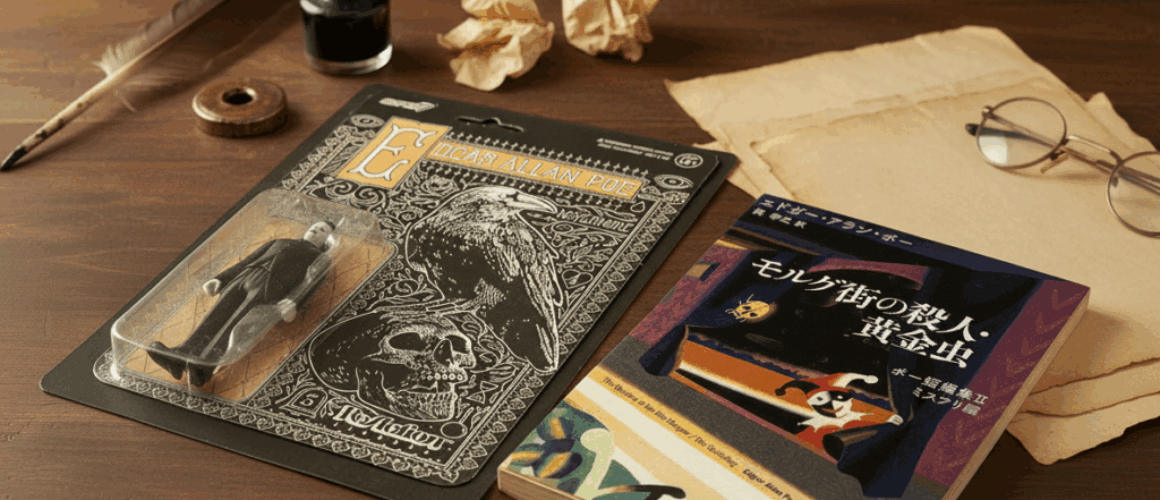

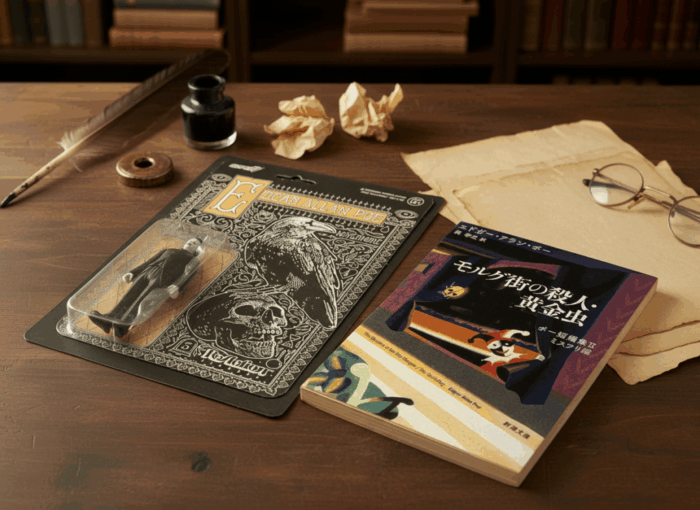

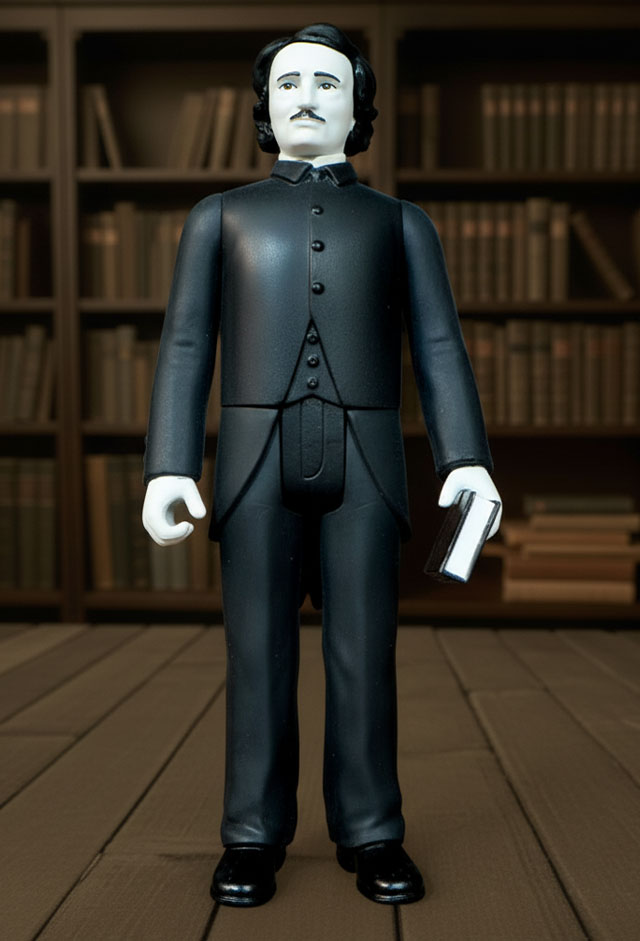

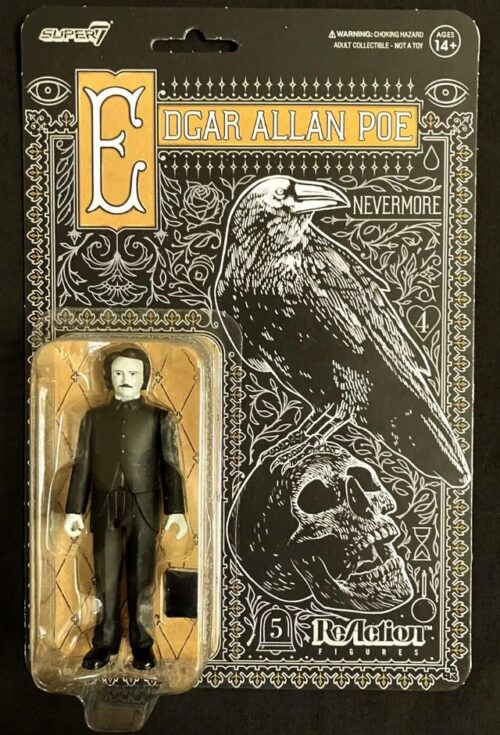

エドガー・アラン・ポーのフィギュア

ドガー・アラン・ポーのフィギュアだって? Super 7

Super 7っていうフィギュアメーカー知ってる?

サンフランシスコを拠点とするポップカルチャー系のコレクタートイ/フィギュアメーカーなんだけど、そこからエドガー・アラン・ポーのフィギュアが出ている。

すごくいいね!

Super 7っていうフィギュアメーカー知ってる?

サンフランシスコを拠点とするポップカルチャー系のコレクタートイ/フィギュアメーカーなんだけど、そこからエドガー・アラン・ポーのフィギュアが出ている。

すごくいいね!

「毎月、読みたい本を買うと意外と出費がかさむ…」

「気になる本が一冊だけで元が取れる読書サービスがあればいいのに」

そんな方におすすめなのが、Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)。

月額制で対象の電子書籍が読み放題になるサービスで、まずは無料で体験できる――そんな魅力を、本記事で詳しく紹介します。

料金/無料体験

月額 980円(税込)で利用できます。初めて利用する方には 30日間の無料体験 が提供されることが多いです。

読み放題対象冊数・ジャンル

対象となる電子書籍は数百万冊規模。和書・洋書・コミック・雑誌・実用書など、多ジャンルに渡ります。

対応デバイス

スマートフォン(iPhone/Android)、タブレット、PC、Kindle(専用端末)などで利用可能です。Kindleアプリを使えば手持ちの端末で読めます。

ダウンロード冊数制限

一度に端末上で保持できる本の上限は 20冊 まで。読み終えた本を返却すれば、新しい本をダウンロードできます。

コストパフォーマンスが高い

1冊あたり1,000円前後のビジネス書や実用書を2冊読むだけで、月額分の元が取れてしまいます。

気になる本をお試し感覚で読める

普段なら買うか迷う本も、読み放題対象であれば気軽に読めます。新しいジャンルや作家に触れるきっかけになります。

持ち運び不要・かさばらない

紙の本と違って場所を取らないので、通勤・通学中や移動時にも快適に読書できます。

デバイスの自由度

Kindle専用端末がなくても、スマホやタブレットで使えるため、追加機器を買う必要がありません。

すべての本が読み放題対象ではない

ベストセラーや新刊、限定書籍などは対象外となることが多いです。いつでも読みたい本があるとは限りません。

冊数上限・返却制限

前述のように、同時に保持できる本は最大20冊。返却操作が必要になることもあります。

無料体験終了後の自動更新

無料期間が終わると、自動で月額料金が発生するので、継続しない場合は早めに解約手続きをしておきましょう。

再登録時の無料体験対象外になる可能性

過去に無料体験を使用したことがあるアカウントは、再度無料体験が適用されないことがあります。

こんな人におすすめ:

月に 1~2 冊以上本を読む人

新しい作家・ジャンルを試してみたい人

紙の本を買うコストを抑えたい人

端末を使って読書することに抵抗が少ない人

使い方のポイント:

読みたい本が対象か、まず Kindl eストアで「Kindle Unlimited 対象」表示を確認

読み終えた本は早めに返却して冊数枠を空ける

無料期間中に使い勝手を試して、継続すべきか判断する

最近、OpenAIがブランドのリニューアルを発表しました!「えっ、今のロゴでも十分カッコよくない?」と思うかもしれませんが、実はこの変更には深い意味があるんです。デザイナー目線でも「おおっ!」と思わせるポイントがたくさんあるので、楽しく解説していきます!

新しいロゴは、一見すると「どこが変わったの?」と思うほど微妙な調整ですが、じっくり見ると違いがわかります。具体的には、中央のスペースがわずかに広くなり、ストライプがよりクリーンなデザインになっています。つまり、より洗練され、視認性が向上したというわけです。

「ロゴの変更って大事?」と思うかもしれませんが、企業にとってはめちゃくちゃ大事。例えば、Appleのロゴがちょっとした調整を加えるだけで、より現代的な印象になるのと同じですね。

もう一つの大きな変更点がフォントです!OpenAIは新しく「OpenAI Sans」というオリジナルフォントを導入しました。これがまたカッコいい!

特徴としては:

幾何学的な精度と機能性を持ちつつも、柔らかさがある

丸みを帯びていて、親しみやすい

Webやアプリでの視認性が向上

今までのフォントよりも洗練されつつも、フレンドリーな雰囲気になったのがポイント。やはり、AIがどんどん人間らしくなっていく時代、ビジュアル的にも「冷たくない」デザインが求められているのかもしれません。

ロゴやフォントだけでなく、ブランドガイドラインもアップデートされました。特に、APIを利用している企業向けの表記ルールが変わり、「〇〇GPT」や「〇〇 with GPT-4」ではなく、「〇〇 powered by GPT-4」とすることが推奨されています。

また、「OpenAIと提携した」「連携した」という表現も公式パートナーでない限りNG。これにより、ブランドの統一性を守りつつ、誤解を避ける狙いがあるようです。

今回のリニューアルで、OpenAIのブランドはより洗練され、親しみやすい方向にシフトしました。

ロゴ:シンプル&クリーンに

フォント:オリジナルの「OpenAI Sans」で柔らかく、視認性UP

表記ルール:「〇〇GPT」→「〇〇 powered by GPT-4」に変更

これにより、OpenAIのイメージがより人間的で親しみやすいものになりそうです!

デザインの世界では、こうした細かな調整が企業のブランドイメージを大きく左右します。特に、今後AIがますます人々の生活に浸透していく中で、「冷たい技術」ではなく、「人に寄り添う技術」としての印象を持たせることは重要になってくるでしょう。

今後のOpenAIの動向にも注目ですね!